जीव विज्ञान के समांतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- विजय गर्ग

इक्कीसवीं सदी की सबसे तीव्र और परिवर्तनशील क्रांति अगर कोई मानी जा रही है, तो वह है कृत्रिम मेधा, यानी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (एआइ) आज यह न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव सभ्यता के सोचने समझने, सीखने और कार्य करने के तरीकों को भी जड़ से बदल रही है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इसके उपयोग से नए-नए अनुसंधान कर रहे हैं। मगर इन सबके बीच एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कृत्रिम मेधा के बढ़ते प्रभाव के बीच जीव विज्ञान जैसे परंपरागत विषय की प्रासंगिकता बनी रहेगी? क्या जीव विज्ञान के विषय को एक ‘कूट भाषा’ से पूरी तरह संभाला जा सकता है? सवाल है कि कृत्रिम मेधा के इस युग में जीव विज्ञान की भूमिका है। उसकी उपयोगिता और सीमाएं क्या हैं तथा मानवीय और जिम्मेदारी का क्या स्थान है।

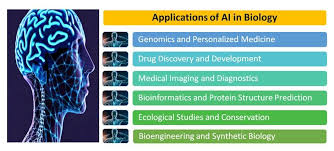

आज कृत्रिम मेधा का विस्तार जंगल की आग की तरह हो रहा है। मशीन और र इसके जटिल निर्माण तथा अन्य प्रणालियों से लैस तकनीकों ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना दिया है एआइ का उपयोग मशीनीकरण, ध्वनि या स्वर सहयोग, यातायात नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और संगीत रचना में भी किया जा रहा है। शिक्षा जगत में एआइ ने शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक नया संवाद स्थापित किया है। ‘स्मार्ट’ कक्षा, आभासी सहयोग और निजी स्तर पर सीखने के लिए समाधान की तलाश में विद्यार्थी अब अपनी रुचियों और जरूरतों के अनुसार पढ़ाई कर पा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा जांच और इलाज में मदद कर रही है, रोगों की पहचान कर रही है और शल्य चिकित्सा के लिए रोबोटिक सहयोग प्रदान कर रही है। इन सबके बीच जीव विज्ञान का क्षेत्र, जो मूलतः जीवन के अध्ययन से जुड़ा है, पर थोड़ा पीछे छूटता हुआ प्रतीत होता है। जीव विज्ञान: की जटिलता और इसकी नैतिक सीमाएं इसे बाकी तकनीकी क्षेत्रों से अलग | बनाती हैं। जीव विज्ञान केवल जीवों का अध्ययन नहीं, यह उन प्रक्रियाओं, घटनाओं, संबंधों और संरचनाओं की पड़ताल करता है, जो जीवन को संभव बनाती हैं। कोशिकाओं की बनावट, जीन की क्रियाएं, ‘मेटाबोलिज्म’, रोगों की उत्पत्ति और पर्यावरणीय प्रभाव इन सभी को समझे बिना न तो हम स्वयं को, न अपने समाज और न ही अपने ग्रह को सही ढंग से समझ से समझ सकते हैं।

यह समझ हमें सिर्फ जानकारी के लिए लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न यह है कि क्या कृत्रिम मेथा कत्रिम मेथा जीव विज्ञान में में सहायक बन चुकी है। आज वैज्ञानिक कृत्रिम मेधा की मदद से जीनोमिका रा | जरिया बन स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। एक इंसान के डीएनए में लगभग तीन अरब ‘बेस पेयर्स’ होते हैं। इनका विश्लेषण करना अत्यंत जटिल कार्य है, लेकिन एआइ एल्गोरिदम के उपयोग से हम कोशिकाओं के लक्षणों को पहचान सकते हैं। उनके बहुरूपण का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और यहां तक कि व्यक्तिगत ‘जीन प्रोफाइल’ के अनुसार दवाएं विकसित की जा सकती हैं। दरअसल, दवा की खोज में भी कृत्रिम मेधा की मदद ली जा रही है। मशीनें अब यह अनुमान लगा सकती हैं कि कोई रासायनिक अणु किस बीमारी पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा।

भले ही कृत्रिम मेधा कई मायनों में उपयोगी है, पर इसके कुछ मूलभूत दोष और सीमाएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन, प्रयोगशाला से दूरी एआइ पूर्वानुमान लगा सकता है, लेकिन वह परीक्षण नहीं कर सकता। कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तभी मान्य होता है, जब वह प्रयोगशाला

में दोहराया जा सके। आज भी कई एआइ प्रतिरूप प्रयोगशाला स्तर पर प्रमाणित नहीं हो पाते। दूसरा, नैतिकता की कमी एआइ संवेदनाओं से रहित होता है। वह ‘क्या करना चाहिए’ और ‘क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए अगर एआइ एक दवा की सलाह देता है, जो किसी रोगी पर प्रभावी नहीं है, तो इसका दोष किस पर होगा ? तीसरा, आंकड़ों का पूर्वाग्रह एआई वही सीखता और करता है, जो आंकड़ों में होता है। अगर आंकड़े असंतुलित या पक्षपाती हैं, तो परिणाम भी वैसा ही होगा चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों यह स्थिति घातक हो सकती है।

वहीं, जीव विज्ञान में मानवीय भागीदारी केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह नैतिक, भावनात्मक और व्याख्यात्मक भी होती है। उदाहरण के लिए- जब कोई वैज्ञानिक किसी नई दवा की खोज करता है, तो वह न केवल इसके परिणामों को देखता है, बल्कि यह भी सोचता है कि यह समाज पर क्या प्रभाव डालेगी। मनुष्य की जिज्ञासा, संवेदना और नैतिक जिम्मेदारी ही उसे मशीनों से अलग बनाती हैं ་.

जिम्मेदारी और निष्पादन तक सीमित होती है। ऐसे में | एआइ और मनुष्य के संबंध प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहकारी होने चाहिए। कृत्रिम मेधा को एक सहायक उपकरण की तरह उपयोग किया जाना चाहिए, न न कि किसी अंतिम निर्णयकर्ता की तरह कृत्रिम मेधा द्वारा प्रदान की गई सटीकता और गति अगर मनुष्य की समझ, अनुभव और नैतिकता से जुड़ जाए, तो विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू सकते। * लेकिन की भूमिका हमेशा मनुष्य के पास होनी के पास होनी चाहिए। कृत्रिम मेधा और जीव विज्ञान के इस बढ़ते संवाद से शिक्षा प्रणाली का रूप भी रूप भी बदल रहा है। पारंपरिक कक्षाएं अब साइबर साइबर प्रयोगशाला और संवादात्मक जैविक प्रतिरूप के माध्यम से बदल रही हैं। इसके उपयोग से अब विद्यार्थियों को जटिल जैविक प्रक्रियाओं जैसे प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, जीन अभिव्यक्ति आदि को त्रिआयामी और एनीमेशन के जरिए देखने और समझने का अवसर मिल रहा है। इससे न केवल गहराई से समझ विकसित हो रही है, बल्कि सीखने और रचनात्मकता भी बढ़ रही है। अब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचि और सीखने की शैली के के अनुसार पाठ तैयार होते हैं। साथ ही शिक्षक अब डेटा-विश्लेषण की मदद से यह पहचान सकते हैं कि किस विद्यार्थी को किस विषय में अधिक सहायता की आवश्यकता है और उसी शिक्षण की नीतियां अपनाई जा सकती हैं।

̈ शिक्षा में यह तकनीकी एकीकरण अगर सही दिशा और संतुलन के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में नई पीढ़ी को और अधिक आत्मनिर्भर, जिज्ञासु और व्यावहारिक बना सकता है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है कि कृत्रिम मेधा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। इस साधन को मानवीय समझ, संवेदना और मार्गदर्शन के साथ जोड़ना ही शिक्षण की सफलता की कुंजी होगी। कृत्रिम मेथा एक शानदार तकनीक है, जिसने विज्ञान को नई दिशा दी है, लेकिन जब बात जीव विज्ञान की आती है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह विषय केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन की समझ, भावनाओं और जिम्मेदारियों से जुड़ा है। इसलिए कृत्रिम मेधा जीव विज्ञान को अधिक तेज, सटीक और गहन बना सकती है, लेकिन वह कभी भी मानवीय अंतर्दृष्टि की जगह नहीं ले सकती।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब